Una svolta nella guerra alla chimica velenosa

L’Unica Alessandria fa parte di un nuovo progetto di newsletter locali, che parte da quattro province del Piemonte. Per dubbi, domande, suggerimenti puoi scriverci a info@lunica.email. Se vuoi saperne di più qui trovi la pagina principale.

Diego è in piedi davanti a un tavolo: sul piano, allineati, ci sono un bel po’ di tecnologia e un bicchiere con un liquido trasparente. Dentro, completamente immerso, uno smartphone di ultima generazione. Il liquido si chiama galden: è un olio che protegge i cellulari da tutto, anche dalle nostre impronte. Senza il galden, che qui viene prodotto e venduto ai grandi produttori di elettronica, le ditate sugli schermi si potrebbero togliere solo con un solvente. «Chiunque nel mondo abbia in mano un telefono porta un po’ di Spinetta con sé», spiega Diego con evidente soddisfazione.

Benvenuti nel giro quasi turistico degli stabilimenti Syensqo di Spinetta Marengo, cui L’Unica ha potuto partecipare la settimana scorsa. Syensqo (sembra uno scioglilingua ma si legge come se fosse Science-Co). È una delle due entità in cui, a fine 2023, si è scissa la Solvay, l’industria chimica belga che dal 1911 è attiva in Italia e che negli ultimi anni è stata al centro di una dura polemica legata ai suoi prodotti principali: i PFAS (altro scioglilingua, si pronuncia Pi-Fas), acronimo di “Per and polyFluorinated Alkylated Substances”, in italiano “sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate”. Scusate la lingua quasi incomprensibile, ma nel mondo della chimica le parole si usano così. Farsi capire dai profani, a volte, può essere un rischio: i veleni è meglio nasconderli dietro nomi difficili.

Del galden – la sostanza presentata con orgoglio da Diego, il chimico dell’azienda che fa da guida alla visita – hanno sentito parlare in pochi. Ma i PFAS da queste parti sono sulla bocca di tutti da anni. E non per il loro utilizzo, diffusissimo non soltanto nella tecnologia, ma per la loro pericolosità: difficile sentir dire PFAS senza che la sigla si presenti accompagnata da parole diverse da inquinamento, veleno, cancro, morte.

La nuova battaglia di Marengo

Intorno al polo chimico, nato ai primi del Novecento alle porte di Alessandria, è cresciuto negli anni il sobborgo di Spinetta Marengo, non lontano dalla piana dove il 14 giugno 1800 Napoleone distrusse le armate austriache nel corso della seconda campagna d’Italia. Oggi la popolazione di Spinetta è di fatto divisa in due: da una parte chi lavora da Syensqo (600 nell’azienda e 400 nell’indotto), dall’altra chi vorrebbe se non proprio chiudere l’azienda almeno vedere limitata la produzione di PFAS.

Da anni qui è scoppiata una nuova battaglia – questa volta a colpi di denunce e proteste – che vede contrapposte l’azienda e le associazioni ambientaliste, affiancate in loco dal Comitato Stop Solvay. Uno scontro che si consuma nei tribunali e nelle piazze a colpi di comunicati stampa, analisi delle acque e del sangue dei cittadini.

La guerra contro i PFAS non si combatte soltanto qui. L’altro fronte aperto è in Veneto, e proprio da lì il 25 giugno scorso è arrivata una prima vittoria per gli ambientalisti: la corte di Assise di Vicenza ha condannato undici ex manager della MITENI – la società chimica nata nel 1988, quando Enichem e Mitsubishi rilevarono le quote della RIMAR del conte Giannino Marzotto – in seguito alla contaminazione della seconda falda acquifera più grande d’Europa. Su quella falda, nel comune di Trissino, sorgono gli stabilimenti MITENI, chiusi nel 2018 per il fallimento dell’azienda. Da quella falda veniva estratta l’acqua potabile per un’area abitata da almeno 350 mila persone.

Quella veneta è una sentenza pesante (le condanne arrivano fino a 11 anni di carcere) e rappresenta una tappa storica nella lotta contro i PFAS. Non solo per il Veneto, ma per tutti, anche se i vertici della ex Solvay giurano che il loro impianto non disperde sostanze ed è in sicurezza grazie a una barriera idraulica fatta di quaranta pozzi.

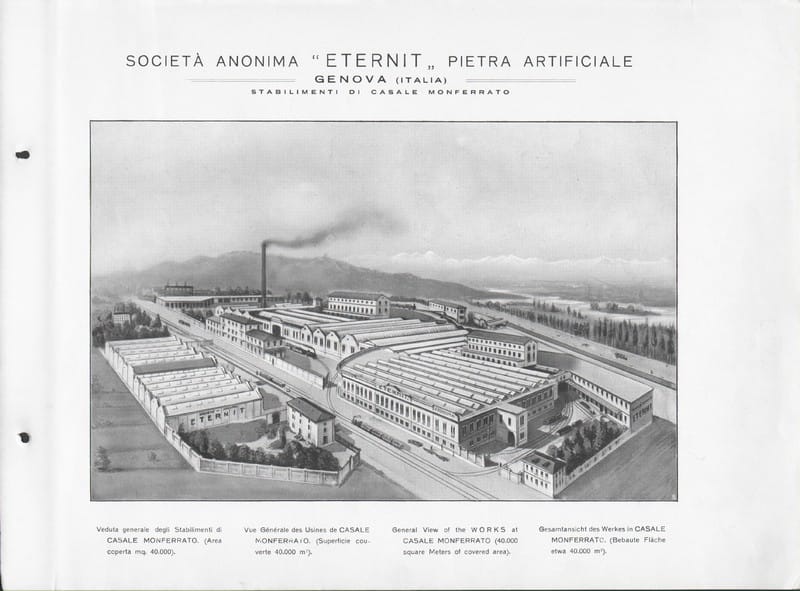

Gli ambientalisti – che in questa parte di Piemonte sono impegnati anche nella lunghissima e non ancora conclusa lotta contro l’Eternit di Casale – sono di parere opposto. E lo sono sulla base di ricerche e statistiche. Uno studio epidemiologico del febbraio 2021, presentato alla cittadinanza da ARPA e ASL Alessandria, ha rilevato l’aumento di alcune tipologie di tumori nell’area intorno al polo chimico: cifre non alte in termini assoluti, ma rilevanti in percentuale.

A quei dati, Solvay ha risposto con un monitoraggio interno, le cui conclusioni – «le analisi sanitarie sui dipendenti non rivelano rischi per la salute» – sono state diffuse nelle case di Spinetta da centinaia di volantini che hanno irritato non poco la cittadinanza. Pochi giorni dopo, un manager del gruppo, parlando in una scuola del sobborgo, si è spinto a commentare i dati sull’aumento dei tumori parlando di «errori nello stile di vita». Colpa delle vittime, insomma.

La strage infinita dell’amianto

Le ricerche dell’Università di Padova legate al caso del comune di Trissino hanno confermato le peggiori preoccupazioni. «Abbiamo trovato prove di un aumento della mortalità per malattie cardiovascolari, in particolare malattie cardiache e cardiopatia ischemica, e malattie neoplastiche maligne, tra cui il cancro del rene e il cancro ai testicoli», dice il professor Annibale Biggeri, coordinatore del gruppo di studio. «E il trend è in crescita soprattutto tra i più giovani, dove abbiamo riscontrato un aumento della mortalità per tumori. Degno di nota anche il fatto che si riscontri un effetto protettivo nelle donne in età fertile, probabilmente dovuto al trasferimento di PFAS alla progenie».

Studi e ricerche sono continuati anche in Piemonte. Nel 2024 Greenpeace Italia, in collaborazione con il Comitato Stop Solvay, ha organizzato una serie di esami del sangue su 130 cittadini di Alessandria che hanno rilevato prove evidenti di contaminazione. Stessi risultati da un’indagine più recente condotta su sedici vigili del fuoco, tre dei quali di Alessandria: le analisi, effettuate presso l’ospedale universitario di Aachen, in Germania, hanno riscontrato nel sangue e nelle attrezzature dei vigili tracce di PFAS ben oltre i limiti di sicurezza. A preoccupare in particolare gli operatori di Greenpeace è la presenza di ADV, un composto di nuova generazione di cui si sa ancora molto poco.

L’ADV viene prodotto in un solo stabilimento in Italia: quello di Syensqo a Spinetta Marengo. I manager alessandrini, nei giorni scorsi, hanno risposto a Greenpeace con un laconico comunicato, di cui L’Unica ha potuto prendere visione: «In riferimento alla presunta presenza di ADV rilevato nei dispositivi di protezione individuale e nel sangue di vigili del fuoco di alcuni comandi in Italia […], Syensqo intende chiarire che tale composto non è mai stato utilizzato per fabbricare indumenti di protezione individuale destinati ai vigili del fuoco. La società, tuttavia, si riserva di esprimere un commento solo dopo aver completato le necessarie valutazioni tecniche dello studio. È fondamentale per noi garantire che ogni dichiarazione sia basata su un’analisi approfondita e accurata dei dati».

Se questa newsletter ti è stata inoltrata, puoi iscriverti cliccando qui:

Una sentenza che potrebbe cambiare le cose

I vertici di Spinetta Marengo davanti ai giudici ci sono finiti spesso, fin dai tempi in cui gli impianti appartenevano ad Ausimont, la controllata di Montedison che nel 2002 avrebbe venduto a Solvay. La prima, lunghissima vertenza ha riguardato l’inquinamento ambientale provocato dalle sostanze di scarto che, fino agli anni Settanta, venivano abbandonate nei terreni intorno allo stabilimento: oltre un milione di tonnellate di terra avvelenata lasciate lì, come se niente fosse.

Nel 2019 è arrivata la sentenza definitiva per tre dirigenti di Ausimont e Solvay, condannati dalla Corte di Cassazione per disastro ambientale: non avevano curato a sufficienza la manutenzione della rete idrica aziendale, le cui perdite avevano provocato la dispersione nell’ambiente dei veleni depositati dalle proprietà precedenti.

Pochi mesi dopo, nel mirino sono finiti i PFAS. Un esposto presentato nel 2020 da WWF, sostenuto in tribunale dall’avvocato alessandrino Ugo Spallasso, ha innescato una serie di perquisizioni e controlli condotti dai carabinieri del NAS e da funzionari dell’ARPA, l’Agenzia regionale per il controllo dell’ambiente. Il rinvio a giudizio arriva il 6 dicembre 2023, ancora con l’accusa di disastro ambientale, ma l’udienza fissata per il 26 giugno scorso è stata spostata a marzo 2026. Una decisione che ha irritato non poco il Comitato Stop Solvay di Spinetta: «Il rinvio rischia di essere un processo alla pazienza delle vittime. Dietro ogni parte civile presente in questo processo ci sono storie vere: cittadini, famiglie, persone che convivono con gravi patologie riconducibili all’inquinamento».

Lo stesso Comitato, in un’altra nota, fa notare che la sentenza di Vicenza rappresenta non un punto di arrivo, ma «un punto di partenza per pretendere verità, trasparenza e responsabilità anche ad Alessandria. Se a Vicenza si è potuto condannare chi ha avvelenato un territorio, anche da noi si può – e si deve – fare giustizia».

La diffusione dei PFAS

Nel 2020, dopo una delle tante mini alluvioni che flagellano il Piemonte, tracce di C604 – un PFAS prodotto esclusivamente a Spinetta – vennero trovate nel pozzo che disseta Montecastello, un paese di neppure trecento abitanti sulle rive del Tanaro, a una quindicina di chilometri dallo stabilimento. Nello stesso anno, in piena pandemia, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) condusse un’indagine sulle uova dei volatili che nidificano sulle sponde del Bormida, il fiume che divide Spinetta dal centro di Alessandria. Nelle uova di storno furono trovate tracce di C604.

I PFAS corrono nell’acqua, ma non solo: sono impermeabilizzanti, ricoprono tessuti, pentole, abbigliamento sportivo e persino i cartoni della pizza. In una parola, sono dappertutto. Per questo analisi e monitoraggi stanno allargando il target del loro lavoro.

Una sfida difficile. Sul sito della Regione Piemonte si legge: «Le indagini periodiche svolte da ARPA Piemonte a livello ambientale evidenziano la presenza di queste sostanze in acquiferi sotterranei e corsi d’acqua presenti su tutto il territorio del Piemonte». E ancora: «Particolare attenzione è stata posta ai controlli presso l’area industriale di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, dove da alcuni decenni queste sostanze vengono prodotte. Nell’area dell’attuale polo chimico nel corso dell’ultimo secolo si sono succedute varie proprietà e attività produttive: per effetto di questa stratificazione, le materie prime utilizzate e i rifiuti prodotti hanno subito notevoli variazioni nel tempo».

A inizio 2024 la Regione ha avviato un monitoraggio preliminare indirizzato a chi abita o lavora nei pressi dello stabilimento. I risultati hanno portato i ricercatori a estendere la ricerca a un raggio di circa tre chilometri dalla sede di Syensqo.

Oltre un secolo di inquinamento

Per non farsi mancare nulla, intorno e soprattutto sotto il polo chimico, oltre ai PFAS c’è ancora il cromo esavalente che Solvay ereditò nel 2002, quando acquistò la sede da Montedison. Un’eredità “nascosta” dai venditori: un collegio arbitrale internazionale accertò infatti che, al momento del passaggio di proprietà, Edison aveva fornito «un quadro falsificato dello stato della contaminazione ambientale del sito».

Per questo, Edison è stata condannata a risarcire 90 milioni di euro alla nuova proprietà. Syensqo assicura di averne già spesi 47 per la bonifica di oltre il 60 per cento delle aree interne e di oltre il 65 di quelle esterne. La zona esterna sta proprio di fronte e intorno al Museo Marengo, dove c’è anche l’ex stabilimento di uno zuccherificio acquistato per una ristrutturazione da una catena di supermercati e poi lasciato lì sul “mare” di cromo insinuato nel terreno.

L’area industriale di Spinetta nasce nel 1910, quando la fabbrica inizia a produrre solfato di rame. Da allora le sostanze chimiche si sono insinuate dappertutto. Molti cittadini, che oggi hanno passato i cinquant’anni, ricordano le polveri della lavorazione che cadevano come una “neve” velenosa, o le spighe che crescevano senza i chicchi nei campi bagnati dalle acque del Bormida che trascinavano anche i residui dell’ACNA di Cengio. Un intreccio di veleni senza fine, che fanno temere che i PFAS siano un capitolo di una storia finora scritta solo in parte, e che né il galden che protegge i nostri cellulari né la propaganda dei vari Diego di Syensqo potranno farci dimenticare.

Leggi anche

Leggi anche

Val Bormida, la lotta ai veleni non è mai finita

Questa puntata di L’Unica Alessandria termina qui. Se ti è piaciuta, condividila! E se pensi che ci sia una storia di cui dovremmo occuparci, faccelo sapere: ci trovi a info@lunica.email.

📌 Parlano di noi! In un articolo pubblicato il 27 giugno su Prima online, una testata giornalistica che si occupa del mondo dell’informazione e della comunicazione, potete trovare il racconto del nostro progetto. Si legge qui.

Ti consigliamo anche:

🚞 La difficile vita dei pendolari cuneesi (da L’Unica Cuneo)

🙅🏾 Il matrimonio di Bezos non ha portato un miliardo di euro a Venezia (da Pagella Politica)

🚢 Sulle ONG che operano in mare circola ancora tanta disinformazione (da Facta)